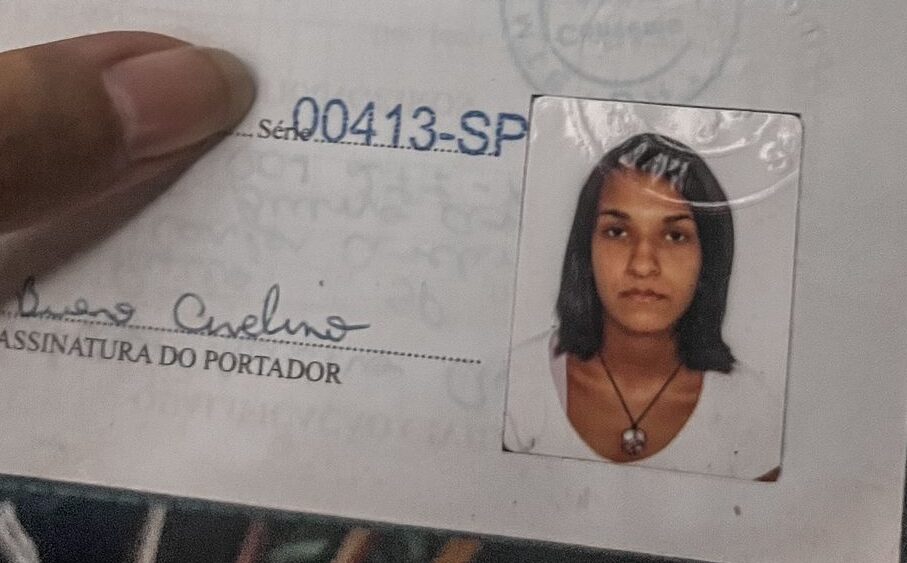

Beatriz Bueno Avelino tem 27 anos de idade, nasceu em São Paulo, zona leste em 24 de novembro de 1997. Beatriz é uma ativista antirracista e feminista, pesquisadora acadêmica, influenciadora digital, escritora e comunicadora, com atuação no campo das relações étnico-raciais no Brasil. Sua trajetória intelectual e política tem como foco a temática da multirracialidade, com ênfase nas vivências, contradições e processos de racialização vividos por pessoas pardas. Beatriz Bueno é graduada em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense e atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da mesma instituição.

Beatriz Bueno é uma mulher brasileira parda multirracial. Filha de pai branco e mãe negra. Nascida na Cohab I, em Artur Alvim, cresceu em diferentes bairros da zona leste de São Paulo. Em 2017, deixou a Cohab II, moradia da época, para seguir seu sonho de se graduar na Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro.

Em 2023, o perfil de Beatriz Bueno no Instagram alcançou a marca de 30 mil seguidores, consolidando um espaço de referência sobre identidade parda. Nesse mesmo ano, o rapper Mano Brown passou a seguir o perfil Parditude, reforçando a relevância de seu trabalho na cena contemporânea. Para celebrar esse momento simbólico, Beatriz publicou um texto contando quem é e o que a trouxe até aqui. A seguir, lemos na íntegra esse relato:

“Temos 30 mil pessoas aqui e uma delas é o Mano Brown

Esses dois marcos na nossa página sobre parditude me fizeram lembrar um pouco do caminho.

Em 2013, há 10 anos atrás, eu descobri que era negra. Através de estudos raciais eu descobri que várias experiências que eu havia tido no meu passado eram racismo. Situações como ser a escolhida para atuar empregada doméstica numa peça. Ser a menina do grupo que os meninos só ficavam escondido. Ser bolsista em uma escola onde haviam majoritariamente pessoas brancas e não ser convidada pras festas, enquanto todo meu grupo de amigas era. Sempre ser escolhida pra fazer papel de bruxa ou vilã nas apresentações de circo. Ouvir da vizinha que eu parecia uma menina que morava embaixo da ponte quando meu cabelo tava bagunçado. Ser ofendida ao fazer cosplay de personagens brancos. Ouvir que “emo da minha cor” não podia existir, quando eu me identificava com esse estilo na pré-adolescência. Ser chicoteada com uma toalha molhada aos 11 anos por uma “amiga” correndo atrás de mim gritando “volta aqui sua preta vassala” alegando que isso era uma brincadeira.

Em 2013, aos 15 anos de idade, eu entendi que estes e outros tratamentos de exclusão e violência que eu sofria não eram porque eu era feia, nem burra, nem desinteressante. Não era minha culpa. Essas coisas faziam parte de uma estrutura maior, de um sistema, de um passado. 2013 foi um ano muito importante na minha vida, fui nas grandes manifestações, me tornei feminista, uma grande explosão. E como disse anteriormente, me “tornei negra”, pois na época, as narrativas que me explicavam que o que eu havia sofrido era racismo, diziam que esse racismo estava ali porque eu era negra. Me convidavam a jogar no lixo o termo pardo e abraçar apenas a minha parcela de ancestralidade preta com uma série de argumentações que faziam todo sentido na teoria.

Em 2016, aos 18 anos pela primeira vez eu passei por um episódio de ataque de ódio virtual e eu começaria a descobrir que as teorias belas que me haviam apresentado, poderiam ter uma falha quando aplicadas na prática. Pessoas de um grupo do Facebook de Movimento Negro começaram a me atacar dizendo que eu não era negra, que na verdade eu era uma pessoa branca e estava fingindo ser negra por alguma razão. Aquilo foi a coisa mais insana que poderia ter acontecido comigo, eu não conseguia compreender como a criança que os familiares brancos diziam que seria a Globeleza tinha chegado ao ponto de ser chamada de branca. Parecia um surto, eu me lembro de chorar desesperadamente e querer comprovar pra essas pessoas que eu era negra sim. Por algumas horas.

Após algumas horas, eu fui pro meu quarto, peguei meu caderno e comecei a escrever ideias. Eu chamei minha amiga e falei “Amiga, eu vou fazer um estudo sobre a zona cinza de identidade que existe no Brasil” eu afirmei isso, guardei meu caderno e comecei a estudar pra passar em Ciências Sociais.

Uma coisa que não percebi nessa época é que aquele ataque virtual tinha afetado minha saúde mental, que já era bem precária, tenho síndrome do pânico desde os 12 anos e já atravessei transtornos depressivos algumas vezes, que durante a adolescência incluiam sintomas como automutilação e abuso de entorpecentes. Além de ter crescido em uma família disfuncional.

Os meses foram passando e eu fui perdendo a minha força de ativista, falar de política me fazia muito mal. Eu passei a focar nas artes, no circo, adorava fazer trilhas e esportes radicais. Os anos foram passando e eu não me via mais naquele espaço de estudar a “zona cinzenta” do Brasil, eu não queria saber disso. Eu sentia que a militância enfraquecia minha potência de vida e me mantinha constantemente focada em problemas e reclamação. Por isso, decidi prestar Produção Cultural na UFF, um curso multidisciplinar com diversas matérias de artes, cultura, etc.

Lembro no começo do curso que uma professora começou a falar de questões raciais e eu levantei e me retirei da aula me sentindo super mal, ansiosa. Eu dizia, e achava que me sentia assim porque já estava farta desses assuntos, que eu estudava eles há muitos anos e lembrar do racismo que havia sofrido não iria me ajudar naquele momento.

Hoje eu sei que saí daquela aula porque tinha uma ferida reprimida em relação ao tema racial, mas não apenas isso, existia o silenciamento de uma voz. Meu coração sempre me disse que eu tinha uma responsabilidade com a população racializada no Brasil e eu estava negando esse chamado, esse propósito, fazer isso exigia uma força absurda minha, eu não podia nem ouvir alguém falando sobre racismo que eu tinha que sair de perto, pra não me lembrar do que no fundo eu sabia que tinha que fazer, mas ainda não tinha forças o suficiente. Mas quando estava sozinha eu estudava muito sobre as temáticas raciais e ia encontrando as limitações em tentar implementar modelos de identidade binários no Brasil.

Em 2018 eu tive um despertar espiritual, em 2019 comecei a trabalhar com terapias holísticas. Durante esse período, temas raciais vinham até mim e eu me fazia de sonsa. Estudava no off, conversava com pessoas próximas, mas publicamente me mantinha neutra. Até que um dia, após ver polêmicas em que Rayza Nicácio começou a passar o que eu passei (se autodeclarar negra e ser chamada de branca) me encorajei decidi gravar um vídeo “SOBRE SER PARDA” e postei no YouTube, pois Rayza havia gravado um vídeo “SOBRE SER NEGRA”.

Postei o vídeo, assim como todos que eu fazia, no grupo da UFF e sofri ataques de violência, alguns dos comentários me chamavam de branca, outros me zombavam dizendo que “lightskin” são muito sem noção e por isso são excluídos, outros atacavam minha vida pessoal. Na faculdade, olhares de reprovação, exclusão, ódio. Foi muito difícil passar por isso, porque eu já tinha uma ferida sobre o tema. Então eu dei um passo pra trás e continuei falando apenas de espiritualidade.

Em 2020 eu fiz o meu primeiro reels, sobre sagrado feminino, que teve mais de um milhão de visualizações e esse conteúdo foi amplamente atacado por pessoas me xingando muito de todo tipo de violência misógina que vocês imaginarem. Então eu fiz um story perguntando “Gente, por que vocês acham que são tão violentos comigo?” e uma seguidora respondeu na caixinha “Porque você é uma pessoa de cor”. Essa resposta me afetou muito e eu comecei a levar pra terapia o tema racial e realmente querer assumir a minha responsabilidade com a parditude brasileira.

Mas era muito difícil, eu gravava vídeos sobre o tema e depois ficava meses sem falar sobre. Em 2021 eu fiz mais um curso de ThetaHealing chamado Relações Mundiais, que é um curso espiritual que procura eliminar as crenças relacionadas a conflitos que seus ancestrais tiveram no passado entre povos e etnias. Foi um curso muito intenso, muito. Após o curso entrei em um processo de catarse com uma doença grave (esporotricose) que durou 9 meses. Durante essa doença, tive que parar de trabalhar com as terapias e comecei a procurar um emprego formal.

Agora vem a parte mais doida da história e que eu adoro: eu participei de um processo seletivo chamado Mobile Dream, que contrata estagiários para empresas do grupo Movile. Após oito etapas, eu já me sentia contratada para ser estagiária da empresa iFood, um emprego muito bom que me salvaria. Na nona e última etapa levei um não. Foi uma dor tão horrível, doente, sem esperanças, sem emprego, dependendo dos outros pra tudo, momento MUITO difícil. Mas eu sou uma filha de fé e eu lembro de me levantar e ir falar pra minha ex namorada “EU SEI O QUE MEUS ORIXÁS QUEREM DE MIM, QUEREM QUE EU FALE SOBRE IDENTIDADE PARDA NA INTERNET, É POR ISSO QUE EU LEVEI O NÃO DO IFOOD, É POR ISSO QUE NADA TA DANDO CERTO, EU PRECISO SER CORAJOSA” e no dia seguinte eu anunciei que o meu perfil, naquela época com 12 mil seguidores, que era sobre espiritualidade e sagrado feminino, se tornaria um espaço pra divulgar a minha pesquisa da faculdade sobre identidade multirracial.

Tomei o “Não” do iFood em dezembro, comecei a falar de raça e em fevereiro já anunciei o primeiro curso e faturei 700 reais (que era MUITO dinheiro pra Bia da época). Antes da data do curso eu recebi uma ligação do iFood, havia liberado uma vaga e eles queriam me entrevistar. O processo seletivo teve a participação de 43 mil pessoas e cerca de 300 contratadas. Eles me ligarem depois de dois meses pra oferecer uma vaga era um milagre, era Deus, era a colheita, era a comprovação de que eu havia feito tudo que meus guias pediram. Desde que comecei no iFood o parditude fluiu muito melhor, porque eu não tinha pressão de ter que construir um conteúdo que vende, eu digo que o parditude só é sustentável por causa do meu trabalho que eu agradeço tanto a Deus e todos os seres que participarem dessa dádiva.

Na entrevista eu falei pra minhas futuras chefas “Eu vou ficar uns 10 anos no corporativo e quando for doutora vou trabalhar como professora universitária divulgando o conteúdo da minha pesquisa.” Elas amaram, foi muito especial perceber que podia ser eu mesma e ser sincera.

E hoje estamos aqui, sou analista júnior em uma empresa, ainda não terminei a graduação, estou fazendo meu TCC, escrevendo mil artigos, meu orientador sempre me lembra que eu não estou no mestrado ainda, pra simplificar, pra resumir, pra guardar grandes ideias pro projeto de mestrado. Mesmo assim já temos um público ENORME, sabem por que? Porque o tema que eu investigo e o posicionamento que defendo é urgente. URGENTE. O Brasil precisa dessa perspectiva.E mesmo que ainda não sejam textos no formato acadêmico (que estão no forninho) as pessoas querem se sentir representadas, pertencentes, amadas, vistas. Por isso comecei a divulgação antes mesmo de terminar a graduação, porque eu sei o que é sofrer violência ambígua, eu sei como dói. Dói muito. E eu seria grata já por aliviar o sofrimento de 5, de 10 mestiços… De milhares? Isso é um sonho. Estou vivendo um sonho, nosso sonho.

Eu amo vocês, obrigada por darem propósito a minha história!

Estamos só começando.”

Hoje, em 2025 Beatriz Bueno não trabalha mais no iFood e dedica sua vida ao Parditude.