O drama de uma jovem parda que, mesmo com decisão judicial, teve sua vaga na Medicina negada pela UFF

Confesso que, quando decidi estudar os pardos e afirmar, com todas as letras, que somos mestiços, a questão das cotas raciais mal passava pela minha cabeça. Não era esse o meu ponto de partida. O que me movia era o sofrimento psíquico, o não-lugar, o deslocamento constante de quem precisa, mas não encontra um grupo para compartilhar as dores do racismo sem o risco de ser desmentida, desvalidada ou julgada. Era a sensação de estar suspensa no ar, flutuando num vácuo de pertencimento. Como se nossa existência estivesse sempre em litígio: de sentir que existia dois sistemas operando de forma coercitiva, um hegemonico, branco, que não nos aceita enquanto descendentes de negro e um opositor negro que não nos aceita enquanto descendentes de branco. Dois mundos nos negando ao mesmo tempo, nenhum mundo pra nós.

E isso, por si só, já era demais. Já era uma ferida. Uma falha cultural gritante, uma rachadura no discurso racial brasileiro que precisava ser nomeada, enfrentada. Alguém precisava romper o silêncio. Alguém precisava gritar. E eu queria ser esse grito.

Mas eu ainda não conhecia os meninos e meninas pardos das periferias, com 17, 18 anos, que choram de emoção ao ver o nome aprovado na lista do Enem. Que se agarram ao sonho de uma vida nova com a mesma intensidade com que se agarram às mãos das mães solo que os criaram. Jovens que, mesmo depois da conquista, são barrados nas bancas de heteroidentificação. Marcados como fraudadores. Expulsos do processo.

Essa dimensão do problema eu ainda não alcançava. Mas ela veio até mim. Vem até mim todos os dias. Com a Samille não foi diferente. Ela me encontrou. Me escreveu. Marcamos um café. E ali, diante dela, acho que nunca testemunhei algo tão duro.

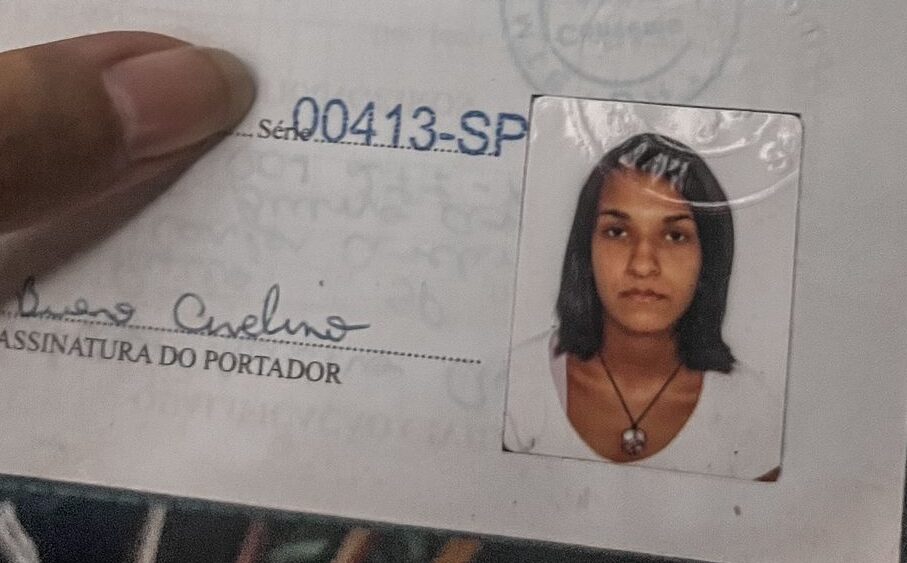

Samille Ornelas é uma mulher parda, vinda de uma família simples do interior da Bahia. Estudou sozinha para o curso de Medicina durante anos, sem cursinho, sem professor particular, apenas com apostilas antigas que conseguiu aqui e ali, e o apoio generoso das aulas gratuitas no YouTube. Sua rotina era atravessada por longas e exaustivas jornadas de trabalho em regime de 12×36. Ainda assim, ela encontrava tempo. Estudava nos intervalos do almoço, nas madrugadas silenciosas, nas folgas escassas. Fez o ENEM doze vezes. Doze.

Em 2024, enfim, veio a conquista: foi aprovada no SISU para o curso de Medicina da UFF, por meio da política de cotas para pessoas pretas e pardas. Mas a comemoração durou pouco. Samille foi barrada na banca de heteroidentificação da universidade. Teve sua autodeclaração indeferida com base em um vídeo de apenas 17 segundos exigido na pré-matrícula online. O sistema da UFF não aceitava arquivos longos. Então, o que pôde enviar foi um vídeo breve, onde aparece dizendo: “Eu me autodeclaro parda”, enquanto vira o rosto para os lados. E só. Num vídeo de 17 segundos, uma década de estudo, esforço e trabalho duro foi jogada no lixo.

A banca da UFF não fornece justificativas individuais. Apenas publica uma lista seca, com os nomes divididos entre “aptos” e “inaptos”, acompanhada de uma justificativa genérica: o(a) candidato(a) “não possui características fenotípicas”. Nada além disso. Nenhuma explicação sobre o que seria, afinal, um “fenótipo pardo”. Nenhuma descrição dos critérios usados. Nada que permita compreender, dialogar ou recorrer com real consistência.

O prazo para recurso é de apenas um dia. Tempo insuficiente até mesmo para processar o impacto da negativa, quanto mais construir uma resposta à altura. Ainda assim, Samille não se calou. Reuniu o que pôde. Apresentou fotos, documentos pessoais, comprovantes de que já havia sido beneficiária do Prouni sob a mesma modalidade de cota racial. Tudo em vão. O recurso foi negado.

Diante da injustiça escancarada, ela decidiu judicializar. O juiz analisou todas as provas, incluindo um laudo antropológico e reconheceu sua identidade racial como parda. Concedeu uma liminar obrigando a UFF a efetuar sua matrícula. A vitória veio, mas Samille só pôde entrar no curso em 2025, perdendo um ano inteiro de vida acadêmica, já estava em prejuízo até que o pior aconteceu…

Agora vem a parte mais insana dessa história: depois de se mudar de cidade, de estado, de começar a reconstruir uma nova vida com dificuldade, contando com o esforço coletivo de familiares para enfim viver o sonho da faculdade de Medicina, a universidade recorreu. Sim, a universidade recorreu. Eu repito porque ainda me custa acreditar: A UNIVERSIDADE RECORREU!!

Não me conformo. Não consigo entender o que uma universidade pública federal ganha ao confrontar uma estudante que teve sua identidade racial reconhecida em primeira instância por decisão judicial. O que se pretende, afinal, ao destruir a trajetória de uma jovem que já havia sido beneficiária do Prouni na mesma modalidade de cota racial? Se Samille fosse branca e fraudadora, o juiz não validaria, o Prouni não validaria.

Na apelação, a UFF alegou que o caso de Samille já havia sido “exaustivamente analisado” e que ela estaria ocupando a vaga de alguém “realmente pardo”. Mas nunca explicaram o que seria esse “realmente pardo”. Se Samille não é, com todas as suas características, quem seria? O que, afinal, define uma pessoa parda para essa banca? O que torna tudo ainda mais absurdo é que, na mesma turma em que ela foi aprovada, há pessoas pardas com traços fenotípicos negros menos marcantes que os dela, o que escancara o quanto a seleção é subjetiva, injusta e absolutamente injustificável.Por qual critério, então, essa exclusão acontece? Por qual razão se recorre contra uma decisão judicial que a reconheceu como parda? O critério é “fui com a cara desse pardo’ “não fui com a cara desse pardo”? É o que me parece…

A vivência dela, sua cor, sua história e suas dores foram desclassificadas de forma subjetiva por um pequeno grupo sentado atrás de uma mesa, com base em um vídeo de segundos ou em critérios jamais explicados. O juiz de segunda instância ignorou todas as provas: fotos, laudos, documentos. Declarou, com frieza, que não vestiria a camisa daquele caso, independentemente dos fatos apresentados.Samille é reconhecida como parda pelo movimento negro da faculdade de medicina, por professores, coordenadores e ainda sim, está sem o direito de cursar a vaga que conquistou pelo próprio esforço, mérito dentro das políticas públicas para pessoas pardas que são um direito.

Sem contar que sua matrícula foi cancelada sem aviso prévio. Todos os acessos de Samille ao sistema da UFF foram bloqueados de surpresa. Ela só soube o que estava acontecendo quando tentou, como em qualquer outro dia, almoçar com os colegas no restaurante universitário e foi barrada de forma humilhante e constrangedora.

E como se tudo isso não bastasse, essa tempestade caiu sobre Samille num dos momentos mais difíceis de sua vida. Dois meses antes, ela havia perdido o pai. Seis meses antes, a avó. As duas figuras que a sustentavam, emocional e financeiramente, já não estão mais aqui.

Hoje, ela se encontra sozinha, em outro estado, sobrevivendo com o apoio de alguns familiares, aguardando as decisões judiciais enquanto vê sua identidade, seu esforço e sua história sendo apagados por decisões insensíveis e inexplicadas.

O mais doloroso, segundo ela, é nunca ter tido sequer a chance de ser avaliada presencialmente pela banca. A decisão que alterou o rumo de sua vida foi tomada com base em um vídeo curto, superficial, que ignorou por completo seu rosto, seus traços, seus documentos e, acima de tudo, sua vivência enquanto pessoa parda.

Ela não sabe quem compõe a banca. Não sabe quais critérios foram utilizados. Não sabe por que todas as provas que apresentou foram simplesmente desconsideradas. Só pede o direito de ser ouvida. O direito de ser reavaliada presencialmente, com dignidade, por uma banca que a negou com base em 17 segundos de imagem e nenhuma explicação sobre o que consideram, ou não, como características fenotípicas.

“Estou sozinha enfrentando essa injustiça”, me contou. “Não tenho mais minha família comigo. E nem posso depender da justiça. Gostaria muito de poder contar com vocês. Com qualquer ajuda que puderem oferecer.”

O próprio surgimento das políticas de cotas e o avanço de diversas pautas voltadas aos direitos da população racializada no Brasil foram, em grande medida, impulsionados pela unificação estatística e política de pretos e pardos. No Censo de 2010, aproximadamente 43% da população brasileira se autodeclarou como parda, enquanto apenas 7,6% se identificaram como preta. Esses números revelam que a presença massiva de pessoas pardas foi crucial para o fortalecimento das agendas de justiça racial. E, no entanto, são essas mesmas pessoas que hoje enfrentam crescentes obstáculos para usufruir dos direitos que ajudaram a conquistar.

Diversos dados e pesquisas já demonstraram a posição socioeconômica desfavorável de pretos e pardos no país. Ainda assim, apenas um desses grupos é frequentemente obrigado a expor, justificar e reviver publicamente suas experiências de racismo para ter sua identidade validada. E, mesmo assim, corre o risco de ser desacreditado.

Todos os dias, recebo mensagens de pessoas me perguntando se devem se inscrever pelo sistema de cotas. Pessoas angustiadas, temerosas, que não sabem se terão sua existência reconhecida ou negada. E eu não posso garantir a nenhuma delas que conseguirão usufruir de um direito que lhes pertence por justiça e por lei. É uma agonia. Uma impotência. Mas ainda assim, carrego esperança. Acredito que, com o tempo, vamos amadurecer a compreensão pública sobre o fenótipo pardo, sobre os rostos plurais que compõem esse grupo vasto, contraditório, e historicamente invisibilizado.

Em 2007, um caso emblemático ganhou repercussão: irmãos gêmeos idênticos foram avaliados de forma divergente por bancas de heteroidentificação. Um foi considerado negro; o outro, branco. A contradição foi imediatamente instrumentalizada por setores contrários à política de cotas, gerando comoção, disputas judiciais e uma forte reação conservadora. Na época, a revista Veja publicou uma matéria intitulada “Raça não existe”, tomando o caso dos gêmeos como símbolo da suposta “inconsistência” da política.

Esse episódio nos alerta para os perigos que corremos ao simplificar a diversidade mestiça brasileira em categorias fixas e reducionistas. A desconsideração da complexidade fenotípica dos pardos pode, aos poucos, minar os próprios alicerces das ações afirmativas. E então resta a pergunta que não quer calar: quantos riscos ainda estamos dispostos a correr?

Devolvam a vaga de Samille. Justiça seja feita.