São as lutas que precisam se adequar à realidade vivida por milhões — não o contrário.

Começo este texto com um gesto de reverência — uma honra profunda por ver o termo que ouso cunhar sendo citado por você, Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e grande referência da negritude brasileira. Ainda na condição de aluna de mestrado, comunicadora e grande sonhadora, antes mesmo do meu primeiro livro (que já está em produção) ser publicado, essa atenção é um selo de que a principal hipótese do seu texto se desfaz: este é, sim, o tempo de falar de parditude. O Brasil inteiro pulsa, sedento por esse debate. Se assim não fosse, não haveria repercussão, nem argumento, nem quem sentasse para escrever sobre isso.

Em primeiro lugar, é preciso afirmar que: a parditude não é uma invenção individualista, tampouco uma tentativa de fragmentar o movimento negro. Trata-se de uma resposta crítica a um processo histórico e epistêmico de manipulação da massa multirracial no Brasil: um grupo ora instrumentalizado para o branqueamento da população e os interesses eugenistas, ora cooptado para fortalecer estatísticas e reivindicações baseadas na lógica da hipodescendência1, para depois das agendas aprovadas, questionar se todos os pardos terão ou não direito a acessar as mesmas políticas e conquistas. Milhões de brasileiros classificados como “pardos” pelo IBGE vivem uma racialização ambígua, frequentemente deslegitimada — tanto no acesso a políticas públicas quanto no pertencimento a espaços coletivos de luta.

A acusação de “invenção individualista” é uma retórica recorrente mobilizada contra qualquer grupo social que se levanta para formular suas próprias reivindicações políticas. Historicamente, a denúncia do racismo por parte da população negra foi vista como uma ameaça à unidade da classe trabalhadora. De maneira semelhante, o feminismo negro, ao expor as especificidades da opressão vivida por mulheres racializadas, enfrentou resistência dentro do próprio movimento feminista, acusado de promover divisões internas. Essa crítica à parditude, portanto, não representa uma novidade histórica, mas repete um padrão de reação à emergência de novas consciências políticas. O incômodo gerado pela emergência da parditude reside menos na suposta ‘divisão’ do movimento negro e mais na possibilidade concreta de reconfiguração do campo racial brasileiro. Ao reivindicar espaços de fala e tornar visíveis outras experiências e epistemologias racializadas, a parditude tensiona protagonismos políticos já consolidados. O movimento negro não está “distraído” por dedicar atenção à parditude — está apenas reconhecendo que esse debate é inadiável e impossível de ser contido.

É nesse contexto que se insere também a crítica de setores da chamada “esquerda velha” aos chamados “movimentos identitários”. Para muitos críticos políticos, a ascensão de lutas interseccionais está fragmentando a classe trabalhadora e enfraquecendo projetos políticos mais amplos de transformação social. No entanto, ao admitirmos essa tese, devemos reconhecer que esse desafio de autocrítica não recai apenas sobre a parditude, mas sobre todo o campo de disputas políticas ancorado na identidade e na diferença. Se nossa reivindicação de reconhecimento for descartada como desagregadora, todos os movimentos — negro, PCD, feminista, LGBTQIA+ , decolonial e mais — estariam sob o mesmo risco: o de serem deslegitimados por desejarem justiça a partir da experiência histórica de determinado grupo. Esses movimentos foram construídos a partir de vivências concretas de exclusão, mas todos carregam o desafio de universalizar o que hoje estamos dividindo em partes.

É hora de falar de parditude?

Existem estudos que demonstraram que os estereótipos associados às pessoas mestiças — historicamente chamadas de “pardas”, “mulatas”, “caboclas” — não se confundem com aqueles direcionados a pessoas negras de pele mais escura. Abordagens como o “Colorismo”, ainda que com limitações conceituais por ser (mais um) conceito originado em paradigmas raciais estrangeiros, têm buscado visibilizar essas diferenças. A própria militância negra frequentemente opera com distinções fenotípicas, apontando que pessoas pardas não vivenciam o racismo da mesma forma que os pretos retintos. Por que tanto receio em aprofundar essa complexidade?

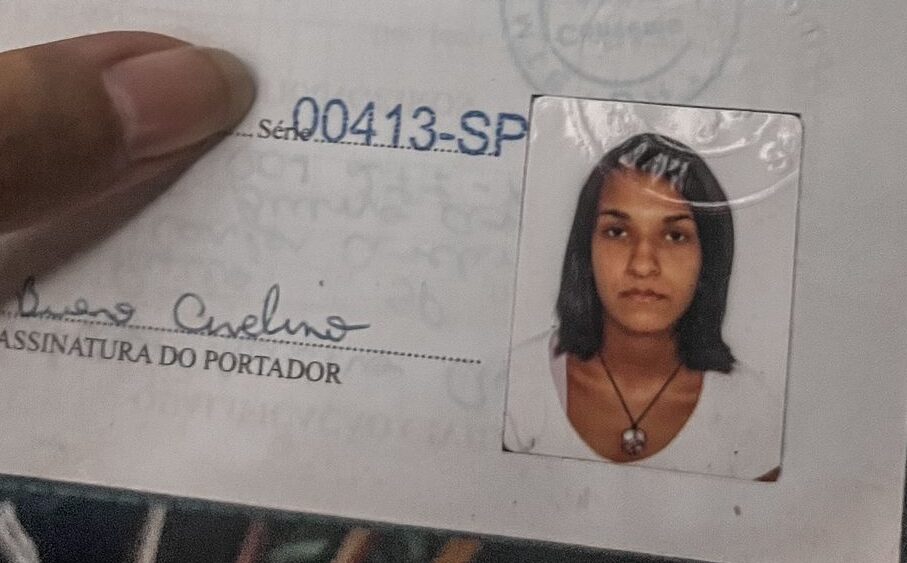

O senhor fala da miséria e das mazelas do povo racializado brasileiro, porém sabe bem que um indivíduo periférico com características fenotípicas como as do senhor, por exemplo, seria facilmente validado por uma banca de heteroidentificação em um processo seletivo para medicina, após anos estudando, podendo assim transformar a trajetória da própria família. Já uma pessoa com o meu fenótipo — ainda que fosse proveniente das mesmas condições de pobreza e incluída nas mesmas estatísticas de exclusão — frequentemente é deslegitimada, constrangida publicamente, excluída do acesso e obrigada a recorrer a processos judiciais, muitas vezes sem condições financeiras para tanto. Diante disso, cabe perguntar: quem, de fato, está reproduzindo uma lógica individualista aqui?

E por que razão pessoas reconhecidas indiscutivelmente como negras se sentem tão autorizadas a definir, com tanta veemência, os contornos da vivência e do pertencimento racial dos pardos? Por que, nesse caso, os princípios de “lugar de fala” são suspensos? Estariam esses princípios válidos apenas quando reforçam os interesses próprios? A seletividade na aplicação desse critério revela uma assimetria no debate, em que sujeitos multirraciais são chamados a se calar justamente quando tentam nomear suas experiências. Isso não é apenas incoerente: é injusto.

A Lei nº 12.288/2010, o Estatuto da Igualdade Racial estabelece políticas públicas para a inclusão da população preta e parda em áreas como educação, trabalho, saúde, cultura e acesso à terra. Garante ainda direitos fundamentais como a valorização da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas e o respeito às religiões de matriz africana. O Inciso IV do Artigo 1º do estatuto define que “pretos + pardos = negros”, reconhecendo que ambos sofrem desigualdades semelhantes em renda, escolaridade e exposição à violência, quando comparados à população branca. Essa definição se baseia em dados estatísticos consistentes.

Como aponta a pesquisadora Verônica Daflon, a sociedade brasileira, herdeira direta do mito da democracia racial, tende a não reconhecer pardos, sujeitos de aparência multirracial como vítimas legítimas de violência racial — esse reconhecimento, de modo geral, é reservado aos pretos. Ainda que os dados reiteradamente demonstram que pessoas pardas estão entre vítimas de desigualdade, exclusão e violência, seu sofrimento racial é frequentemente desautorizado no plano simbólico e cotidiano. Quando uma pessoa parda denuncia racismo, a tendência é relativizar sua experiência com explicações alternativas — “foi a roupa”, “foi a pobreza”, “foi o comportamento”.Já superamos a hipótese, amplamente disseminada no século XX, de que a miscigenação teria imunizado o Brasil contra o racismo. No entanto, ainda persiste — silenciosa, mas poderosa — a crença de que os sujeitos mestiços não o sofrem. Essa descrença é tão arraigada que, quando os próprios dados estatísticos comprovam o racismo estrutural enfrentado por pardos, a resposta institucional e discursiva dominante é absorvê-los teoricamente na categoria “negro”. Em outras palavras: o racismo que incide sobre os corpos pardos só é reconhecido quando esses sujeitos são teoricamente absorvidos pela categoria “negro” — ainda que, na concretude de suas existências, seus corpos permaneçam multirraciais.

A aplicação das cotas revela essa lógica na prática. As bancas de heteroidentificação tendem a validar, majoritariamente, os pardos de pele mais escura, com traços fenotípicos considerados inequivocamente negros. Já quem vivencia uma experiência ambígua de multirracialidade — marcada por exclusões, dúvidas e deslocamentos constantes — permanece à margem. Há quem seja, por exemplo, seguido por segurança em mercados por suspeita racial, mas que, nos espaços militantes, é deslegitimado como “branco fingindo ser preto”, “afroconveniência” e outras acusações injustas daqueles que, em um momento, nos convidam a ter orgulho de nossa origem africana e, no momento seguinte, nos expulsam e rejeitam. As bancas de heteroidentificação seguem essa mesma lógica e tentam encaixar corpos mistos em categorias inflexíveis, desconsiderando a complexidade da raça e do racismo no Brasil.

Negar voz ao sofrimento racial dos pardos é escolher abstrações estatísticas e ignorar a realidade vivida pelas pessoas.

Além das violências e exclusões que enfrentamos cotidianamente por nossa ambiguidade fenotípica, há ainda um tipo específico de humilhação pouco discutido: a vergonha projetada sobre nossa ancestralidade branca. As teorias disseminadas hoje por setores do movimento negro, por vezes, demonstram grande incômodo com o reconhecimento público de que muitos de nós pardos somos também descendentes de brancos — como se fosse possível apagar, por conveniência política, a história sociocultural dos corpos mestiços e das famílias multirraciais.

Nas últimas semanas, testemunhei e fui alvo de comentários abertamente racialistas, que atribuíam meus posicionamentos e comportamentos à “parte branca” da minha ancestralidade. Expressões como “quando o gene recessivo fala mais alto” ou “isso é a herança branca” são exemplos de um tipo de violência que espelha, com outra linguagem, os mesmos mecanismos de inferiorização que denunciamos na luta antirracista.Essa forma de agressão moral, que tenta essencializar traços de comportamento a partir de linhagens raciais, é muito grave — pois reduz sujeitos multirraciais à soma de fragmentos hierarquizados de sua origem. E é importante dizer com firmeza: não aceitaremos mais esse tipo de violência mascarada de luta por justiça.

Nossas vozes não serão mais subordinadas a fantasias de pureza racial, venham de onde vierem.

Apagamento Indígena

Segundo dados do IBGE de 2010, cerca de 69,5% da população do Pará se declarou parda, enquanto apenas 7,2% se declarou negra. Isso faz com que, tecnicamente, o estado tenha 76,7% da população considerada negra — mais que a Bahia, tradicionalmente vista como o estado mais negro do Brasil.

Mas a cultura paraense é indígena e cabocla. Muitas dessas pessoas não são reconhecidas pelas comissões de heteroidentificação, já que os critérios se baseiam exclusivamente em traços fenotípicos negros. O mesmo vale para os cafuzos (afro-indígenas) e jussaras (afroeuroindígenas), cuja ancestralidade indígena é apagada em nome de uma identidade racial única, o que também é problemático.

E não é apenas no Norte que vivem pardos com ascendência indígena — eles estão espalhados por todo o território nacional, sendo sistematicamente absorvidos pelas estatísticas: aparecem nos índices de miséria, violência, abandono estatal e precarização da existência, mas seguem sem acesso às políticas de reparação. O sangue indígena corre silenciado nas veias do Brasil e ignorado neste texto pelo ex-ministro dos direitos humanos.

A experiência parda é, muitas vezes, marcada por um entre-lugar. Essa condição gera um sofrimento psíquico profundo. Quando alguém é constantemente acusado de fraude, de “não ser negro o suficiente” ou de estar “se passando por negro” — o que chamo em minha pesquisa de desmentido racial —, rompe-se a confiança na própria percepção da realidade. Isso desmobiliza, adoece e afasta da luta.Desde 2021, em rodas de conversa, palestras e aulas, escuto relatos recorrentes de pessoas pardas que dizem: “não me envolvo mais em temas raciais por medo de deslegitimação”. Essas pessoas relatam que estão traumatizadas e escolhem o silêncio, o afastamento. A consequência disso é desmobilização política e retraimento do campo antirracista. A parditude surge como uma tentativa de elaborar e ressignificar essa exclusão dupla.

A luta antirracista não pode se dar ao luxo de perder aliados por desconforto categórico.

Não se trata de antagonizar a negritude. A trajetória da luta negra no Brasil é uma das principais referências que nos orientam. É nesse espírito — em diálogo com pensadores e vozes que analisaram a constituição histórica do sujeito negro — que afirmamos: o mestiço também é um produto histórico e é diferente do negro e do indígena, apesar dos cruzamentos. E o sujeito pardo brasileiro permanece, em grande medida, não abordado a partir de sua própria enunciação enquanto sujeito multirracial.

Como aponta Janaína Bastos em 50 Tons de Racismo, o mestiço foi, ao longo da história, oscilando entre a exaltação como símbolo da democracia racial e a patologização como figura degenerada. A consciência negra foi fruto de mobilização, crítica e elaboração política. A consciência mestiça, por sua vez, ainda está em processo de construção.

A categoria política “negro” foi construída historicamente por sujeitos pretos e mulatos escuros — socialmente reconhecidos como negros no Brasil — que se organizaram coletivamente em torno da luta por direitos e justiça social. A parditude também constitui uma luta política legítima — queira ou não o senhor — protagonizada por sujeitos pardos, multirraciais ambíguos, que buscam nomear sua experiência e buscar reconhecimento em um campo marcado por disputas históricas.Esse movimento é global. Nos Estados Unidos — país que serviu de referência para o Brasil na implementação das identidades monorraciais — observa-se um crescimento expressivo no número de pessoas que se reconhecem como multirraciais ou birraciais, reivindicando reconhecimento político para suas experiências específicas.

O próprio rapper canadense Drake, cuja imagem foi usada na capa da sua publicação para ironizar o interesse pela “parditude”, é um sujeito mestiço que sofre as mesmas violências raciais enfrentadas por nós, e que hoje a discussão sobre parditude busca evidenciar. No contexto do rap, onde as tensões em torno da identidade racial são intensas e visíveis, Drake é frequentemente alvo de ataques que questionam sua raça. Em músicas diss, Kendrick Lamar o denomina “quase branco”, enquanto Rick Ross o chama de “garoto branco”. Pusha T expressa essa deslegitimação racial com versos como: “Confuso, sempre pensei que você não fosse negro o suficiente.” Da mesma forma, o rapper americano Common afirma que Drake “é tão preto e branco, tentando viver a vida de um negão.”

Essas manifestações exemplificam como as pessoas mestiças são tratadas quando desafiam expectativas. Essa constante negação de identidade é exaustiva e opressiva, o que torna urgente afirmar que as próximas gerações de mestiços não devem mais ser submetidas a tais humilhações em nenhum lugar do mundo. No Brasil, artistas como Flora Matos, Matuê e Xamuel vivenciam fenômenos análogos, em um cenário que frequentemente privilegia a reprodução da cultura afro-estadunidense em detrimento de uma verdadeira interlocução com as filosofias africanas.

Como observa Abiola Akandé Yayi: “Não existe meio humano. Você é quem é. E se não estiver satisfeito com seus antepassados brancos, procure fazer melhor do que eles para mostrar que não é uma fatalidade ser descendente deles, mas não negue parte de você. Na África, não higienizamos o sangue, não excluímos nenhum antepassado.”

O Brasil, por sua própria história de miscigenação, poderia ser uma referência internacional na elaboração de uma política racial sensível à multirracialidade. No entanto, optou por importar categorias alheias à sua realidade. Reconheço que essa escolha partiu de um esforço legítimo e necessário dos movimentos negros para a construção de conquistas históricas. Mas é hora de avançar: a consciência mestiça é o próximo passo na luta por justiça racial — no Brasil e no mundo. Por mais resistência que exista, ela já está em marcha.Falar de parditude não é uma demanda egóica por validação individual, mas uma urgência coletiva diante das limitações do campo racial tal como historicamente constituído no Brasil. Ignorar a complexidade da mestiçagem em contextos coloniais e estruturados pelo racismo é seguir reproduzindo uma lógica binária que apaga as experiências de milhões. A identidade parda, marcada por silenciamentos e esforços de afirmação, constitui um campo político legítimo e inadiável. Reconhecer a parditude como categoria política é ampliar as condições reais de engajamento de sujeitos multirraciais que, hoje, se afastam das lutas por medo de deslegitimação. É preciso escutá-los com seriedade.

Para lutar por justiça e igualdade racial, o mestiço não precisa afirmar-se exclusivamente como negro ou indígena. É possível reivindicar direitos e enfrentar o branqueamento histórico reconhecendo inteiramente a complexidade de nossas existências e de nossas famílias.

São as lutas que precisam se adequar à realidade vivida por milhões — não o contrário.

Aqui quem fala é Beatriz Bueno da Parditude, Beatriz Bueno do Brasil.

↩︎Hipodescendência é uma categorização social e racial historicamente construída para classificar pessoas mestiças segundo a lógica de que, em contextos de mistura racial, o indivíduo deve ser identificado com o grupo racial considerado “inferior” da hierarquia social vigente. Essa noção não tem qualquer base materialista, mas é uma invenção política e social intimamente ligada às estruturas segregacionistas e coloniais que se valeram dessa classificação para reproduzir e legitimar desigualdades raciais. O antropólogo Marvin Harris analisa essas classificações como componentes de sistemas simbólicos elaborados para justificar relações de dominação e exploração social. A hipodescendência funcionou como um mecanismo de controle social ao negar aos indivíduos mestiços o reconhecimento de suas identidades complexas e plurais, reduzindo-os à categoria racial subordinada e, assim, restringindo seu acesso a direitos e espaços políticos e sociais